La Ciudad de México, grandeza y galanura,

en la obra de Fray Hernando Ojea

José Rubén

Romero Galván*

jgalvan@servidor.unam.mx

romed1124@yahoo.com.mx

|

Fray Hernando Ojea nació en Galicia y muy joven comenzó a vivir en la Nueva España. Nada se sabe de las circunstancias que rodearon su viaje. Debió haber llegado, como tantos otros jóvenes, acompañado de sus padres que habrían venido a estas tierras a probar fortuna y hacerse de los bienes a los que no podían acceder en España. Seguramente el joven Ojea recibió una formación rica y muy sólida, de la que se desprendió una afición notoria por las investigaciones de temas diversos y por la escritura. Si esto es cierto, no es raro que, llegado el momento, siguiendo su vocación, ingresara a una orden religiosa como la de los predicadores, afamada por la formación intelectual de sus miembros. Fue así como entró a hacer su noviciado en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México, donde profesó, junto con otros jóvenes, la víspera de la fiesta de San Vicente Ferrer, en el año

de 1583.

Durante su vida estuvo varias veces en la Península, cosa no tan sencilla en una época en la que se viajaba poco y en la que los trayectos de un continente a otro no sólo eran en verdad peligrosos sino que representaban erogaciones importantes. Esos viajes le permitieron sostener vínculos profundos con la metrópoli y en especial con Galicia, su terruño, que redundaron, llegado el tiempo, en la escritura de varias obras en las que España, Galicia y la Nueva España

fueron elementos sustanciales.

|

Una de sus obras es particularmente significativa para aquilatar la profundidad de los vínculos que estableció con la Nueva España que lo recibió, donde decidió su entrada a la vida religiosa y en la que se entregó de manera total tanto al estudio como a su ministerio como fraile dominico. Se trata del Libro tercero de la historia religiosa de la Provincia de Santo Domingo de México. Es una crónica provincial, género al que pertenecen aquellas historias compuestas por miembros de órdenes religiosas quienes, obedeciendo un mandato de sus superiores, se daban a la tarea de reunir información sobre los hechos relevantes del devenir de la provincia religiosa a la que pertenecían, así como respecto de la vida de aquellos frailes que se habían distinguido por la práctica heroica de las virtudes, por lo que eran considerados ejemplos de vida religiosa.

Las crónicas provinciales estaban destinadas a ser leídas en primer lugar por los miembros de la orden que las producía, muchas veces es voz alta en el refectorio a las horas de las comidas, según se desprende de la mesura de sus capítulos, cuya lectura necesita de aproximadamente veinte minutos, aunque no se descartaba su publicación y por lo tanto su consumo en otros ámbitos, más allá de los muros de los conventos.

En el Libro tercero, fray Hernando Ojea se ocupa de la vida de la Provincia de Santiago de México entre los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII. El orden cronológico que sigue esta regido por las fechas en que ocurrieron las muertes de los frailes cuyas vidas son narradas; ello se explica plenamente por el hecho de que para todo cristiano el momento de la muerte, lejos de ser el final de la vida, constituye el principio de la verdadera, pues es, ni más ni menos, el del encuentro gozoso con su creador. La secuencia de biografías sólo se interrumpe cuando ocurre algún acontecimiento de importancia para el devenir de la Provincia. Son los casos de la fundación del convento de estricta observancia de la Piedad Atlaxiuhca, al sur de la Ciudad de México, donde en la actualidad se encuentra una delegación de policía sobre la avenida Cuauhtémoc, al sur del Viaducto Miguel Alemán; o de la separación, en 1595, de la Provincia de San Hipólito de Oaxaca.

|

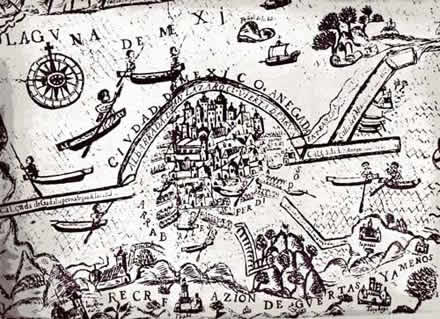

Uno de los muchos temas interesantes que contiene la crónica de Ojea se encuentra en el primer capítulo. Allí el autor da cuenta de la Ciudad de México, tal cual era en los tiempos en los que vivieron los santos varones cuyas vidas están referidas a lo largo de su historia.

La capital del virreinato, a fines del siglo XVI, le resultaba al autor una ciudad como pocas había en el mundo. El clima era en verdad bondadoso y gracias a él y a la humedad del lago, en la ciudad había huertas y jardines que eran un verdadero regalo para sus habitantes y para aquellos viajeros que tenían la fortuna de llegar a ella. Con ello el autor contradice algunas de las teorías que circulaban entre los hombres de ciencia desde los tiempos de Aristóteles, según las cuales la zona tórrida, aquella en la que se encontraba la Ciudad de México, era región inhóspita donde la vida se hacía imposible. He aquí la manera como el dominico describe, en el capítulo primero de su Historia –del que saldrán las citas de este ensayo–, el paisaje en el que se edificó la capital de la Nueva España:

| Toda la comarca de estas lagunas es fertilísima

de pan y frutas, abunda de ganados y caza de todo género,

de muchas y muy buenas aguas, y así es grandemente

apacible; particularmente las dos partes del Oriente

y Poniente, que son las más pobladas de muchos

y muy buenos pueblos, en los cuales y en sus comarcas

se hallan todo el año flores y fruta de todo genero.

A lo cual ayuda la serenidad de los aires y bondad del

temple, que es maravilloso, ni frío ni caliente.

Porque en invierno no tienen las gentes necesidad de

llegarse al fuego, ni en verano de buscar cosas para

refrescarse, porque con sólo estarse a la sombra,

tienen lo que para esto pueden desear; y la bebida es

de la misma manera, que está siempre fresca con

sólo estar a la sombra. Y así apenas hay

hombre que use de nieve con tener mucha todo el año

cerca en las grandes sierras que llaman nevada, del volcán,

Cuernavaca, y Toluca, que están a diez y doce

leguas de México. |

|

Por supuesto nada más alejado del calor abrasador y la tierra inhóspita que según suponían los antiguos eran las características de estas partes del mundo. Y ello a tal grado que fue en esta región, en verdad pródiga, donde se erigió la Ciudad de México. Bien es cierto que problemas no faltaron y uno de ellos fue las malas condiciones del suelo, poco sólido para la construcción de edificios de “cal y canto”, lo que obligó a los españoles a buscar desde muy pronto formas adecuadas de cimentación:

| Y para levantar los españoles los grandes edificios

que sobre él han fabricado y fabrican cada día,

han inventado diversas maneras de cimientos. Al principio

hondas y gruesas estacadas, sobre las cuales comenzaban

las paredes de cal y canto; después sin sacar

otros cimientos que una gruesa tortada de argamasa, que

hacían sobre la haz de la tierra, sobre ella edificaban

las paredes. Y aunque todo ello no ha bastado para darles

firmeza, con todo eso se tiene por menos malo el edificar

sobre estacadas o empalizadas. Con este modo se han fabricado

y fabrican cada día los edificios de esta ciudad… |

|

Para los habitantes de la Ciudad de México del siglo XXI esta información que viene de finales del siglo XVI no dejará de llamar la atención pues existe la conciencia de la fragilidad de los suelos de la urbe que ha causado, no obstante las proezas de ingeniería que han permitido levantar verdaderos rascacielos, tragedias de alcances inusitados.

Toda proporción guardada, los habitantes de la capital del reino de la Nueva España, según lo describe fray Hernando Ojea, igual que los de la moderna ciudad, desafiaban el reto que les imponía las traicioneras calidades del suelo, y levantaron edificios que se ordenaron según la traza que se le había dado poco después de la conquista.

Toda se divide en cuadras, y cada cuadra tendrá de

largo de Oriente a Poniente trescientas varas poco más

o menos, y de ancho sesenta para arriba, y algunas tanto

en ancho como en largo, por particulares respectos, que

ni parecen mal ni apenas lo echan de ver otros de los

muy advertidos. Todas las calles son de a 20 varas poco

más o menos de ancho, y largas todo lo que tiene

de largo o ancho la ciudad, porque la penetran por todas

partes, llanas, y las más de ellas empedradas

y tan derechas y seguidas, que no hay entre ellas cosa

que impida a la vista, porque los edificios están

todos puestos por nivel, y ninguna pared sale de otra

ni de su orden y concierto.

|

|

La Ciudad de México era el asiento de instituciones sin cuya presencia no se podría entender su carácter de capital del reino. Asiento del poder virreinal y de la Real Audiencia de México, sede del arzobispado y sitio en el que erigían los conventos desde los que las provincias religiosas novohispanas eran gobernadas, la ciudad capital albergaba innumerables edificios de muy buena factura que albergaban a todas esas figuras de poder. Fray Henando Ojea se refiere a cada uno de esos edificios, aludiendo a su disposición, su tamaño y su importancia en el contexto de la ciudad. Baste, a manera de ejemplo, transcribir lo que dice de la Plaza Mayor y las construcciones que la rodeaban:

| La plaza mayor (que está en medio de la ciudad)

es cuadrada de iguales lados y demasiadamente grande… En

el lado oriental de ella, y en aquella gran cuadra están

las casas reales adonde vive el virrey, y tiene sus tribunales

y cárcel, que llaman de Corte, la Audiencia y

Cancillería Real, los ministros de la Hacienda

Real, y la Casa de Moneda y los suyos, que cada cosa

ocupa mucho sitio. El lado y cuadra del norte ocupa la

iglesia catedral (que llamamos mayor) excepto treinta

y cuatro varas de la parte occidental… Los otros

dos lados de ella, que son del poniente y mediodía,

están edificados de portales, tiendas y casas

de mercaderes; y en el ángulo occidental de la

cuadra de mediodía, que sale a la plaza, están

las casas de Cabildo o Regimiento, y en los portales

de ella los tribunales y todos los ministros de la justicia

ordinaria… |

|

Fray

Hernando Ojea, con estas y otras descripciones, ofrece al lector

una suerte de fotografía instantánea de la ciudad en la que

se puede apreciar la grandeza que la caracterizaba.

La Ciudad de México es, en la obra de este dominico, el escenario en el que se mueven sus habitantes, cuya descripción también es vertida en la crónica y viene a ser un testimonio que nos permite aquilatar la calidad que el autor observó en sus pobladores quienes, desde recién concluida la conquista, ofrecían similitudes y diferencias respecto de los habitantes de la península.

| Es habitada esta ciudad de mucha gente noble y política,

a donde se hallarán muchos mayorazgos y caballeros

de casi todas las familias nobles e ilustres de España;

y muchos y muy gruesos mercaderes, en cuyas tiendas y

lonjas se halla todo lo necesario de gusto y de regalo

para la vida humana. Hay en ella oficios y artes liberales

y mecánicas, y de todas muchos y muy primos oficiales.

Virrey y Audiencia Real en que hay ocho oidores, cuatro

alcaldes de corte y dos fiscales. Arzobispo, Inquisición,

corregidor y dos alcaldes ordinarios; universidad adonde

se leen todas las ciencias, y de cada facultad muchos

doctores… El traje y lenguaje de los españoles

[es] el mismo que se usa en España entre la gente

muy política, y el de los indios [es] el que usaban

antiguamente… |

|

La descripción de la ciudad aquí comentada, que fray Hernando Ojea vierte en este primer capítulo de su Libro tercero, y que escribió entre los últimos años del siglo XVI y los primeros del XVII, es fruto, a no dudarlo, no sólo de una serie de cuidadosas observaciones realizadas a lo largo de varios decenios, sino, sobre todo, del impacto que la urbe novohispana debió causarle a su llegada a estas tierras. En efecto, la naturaleza de la región del mundo que Cortés conquistó, tanto como las ciudades que después proyectaron y construyeron sus pobladores, fueron siempre objeto de admiración. Al aspecto que de la Ciudad de México ofrecían su traza y sus edificaciones, fruto de los alcances del Renacimiento, se sumaba la variedad de sus habitantes. Todo en su conjunto, que la dotaba de grandeza y galanura, impactaba el espíritu de aquellos que habiendo enfrentado los peligros de la travesía trasatlántica, llegaban a buscar una vida nueva a este mundo que con razón recibía el calificativo de nuevo.

Foto de portal: La Plaza Mayor en 1760. Carlos López del Troncoso.

Inserción en Imágenes: 11.06.08

|