Un maestro desterrado: Pedro Henríquez Ureña

Arnulfo Herrera*

arnulfoh@servidor.unam.mx

Alcione. Hija de Eolo.

Fingen los poetas que en este medio tiempo que saca sus

huevos [el alción]

el dios Eolo hace esta gracia a su hija, teniendo encerrados

todos los vientos porque no turben ni alteren el mar

Sebastián

de Covarrubias Horozco, Tesoro

de la lengua castellana o española,

Madrid, 1611.

n el “Segundo ciento” de las Burlas veras, fechado en abril

de 1956, Alfonso Reyes hacía la remembranza de los personajes que habían

actuado a lo largo de su vida como centinelas interiores, como resguardos de

su conciencia ante las desviaciones que suele imponernos el mundo. En aquel entonces

invocó la autoridad de todos ellos y, como habrían señalado

los psicoanalistas entonces en boga, especificó el lugar que cada uno

tenía en su estructura superyoica:

| Cuando temo haberme documentado imperfectamente

y con demasiada ligereza, se me aparece como un reproche

la cara de don Ramón Menéndez Pidal, mi

inolvidable maestro. Cuando no logro expresarme con diafanidad

y precisión, creo ver el rostro de Pedro Henríquez

Ureña, que me reconviene. Cuando me pongo algo

pedante, se me aparece como en protesta ese gran maestro

de sencillez que fue Enrique Díez-Canedo. Cuando

deseo más sensibilidad y gracia ¿a quién

invocar sino a “Azorín”? Cuando me

pongo algo “cursi”, aparece Jorge Luis Borges

y me lo reprocha en silencio. ¡Cuánto les

debo a todos! (1) |

No

es difícil creer que, introyectados en su personalidad, ellos fueran

los supervisores de las cualidades que caracterizaron la obra de don Alfonso;

lo realmente extraordinario es que a los sesenta y siete años de

edad tuviera una conciencia tan clara de los “donadores” que

marcaron su vida y que, en pleno ejercicio del reconocimiento que había

ganado con su obra, Reyes mantuviera hacia ellos la constancia de su corazón

agradecido.

Dos de los rasgos más elogiados en la pulcrísima escritura del

regiomontano fueron precisamente la diafanidad y la precisión, algo que

según esta remembranza le debía al dominicano Pedro Henríquez

Ureña. Por la amplísima correspondencia que hubo entre ambos, hoy

sabemos que esto es verídico y que sólo fue posible gracias a la

alta estimación del uno hacia el otro y la certeza de que todo cuanto

hicieran caía en un terreno fértil y con el tiempo adquiriría

un valor trascendente. Otro punto admirable es que habiendo comenzado la relación

de los dos escritores desde su juventud, ya desde entonces pudieran aquilatar

el valor de sus personalidades. El tiempo no haría otra cosa que darles

la razón.

Tampoco fue una relación sencilla, como no lo es ninguna relación

humana y menos ésta, habida cuenta de la personalidad del dominicano y

de las circunstancias por las que debieron pasar los dos en las distintas épocas

de su vida; especialmente Reyes luego del vuelco de fortuna que le produjo la

caída del general Porfirio Díaz y de la trágica muerte de

su padre en la “Decena trágica” de febrero de 1913.

Desde la primera carta conocida, que data del 15 de septiembre de 1907, podemos

sentir la fuerza de Henríquez Ureña para mantener en Reyes la tensión

intelectual. El círculo reunido en torno de estos dos amigos fue verdaderamente

extraordinario por sus intereses culturales. Antonio Caso, Jesús T. Acevedo,

Ricardo Gómez Robelo, Rubén Valenti, Julio Torri; y luego, en otra órbita,

José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, Alfonso Cravioto,

Eduardo Colín, Carlos González Peña, Mariano Silva y Aceves;

y de manera menos frecuente Roberto Argüelles Bringas, Luis Castillo Ledón,

Isidro Fabela, Nemesio García Naranjo, Rafael López, Manuel de

la Parra, Genaro Fernández MacGregor. Muchas veces, cuando se dice que

el grupo de los “contemporáneos” fundó la cultura mexicana

del siglo xx, se olvidan de mencionar que, al menos dos generaciones precedentes,

son las verdaderas fundadoras del México pos-revolucionario. La generación

de Alfonso Reyes pudo no haber tenido una revista como Contemporáneos o Ulises,

pero inició sus actividades con la Sociedad de Conferencias y, con la

reapertura de la Universidad Nacional encabezada por Justo Sierra, puso las bases

de las instituciones que darían origen a la Facultad de Filosofía

y Letras de la UNAM, principalmente la Escuela de Altos Estudios.

|

|

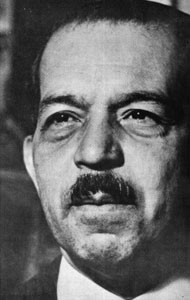

El 11 de

mayo de 1946 sucedió algo que parecía lógico y, sin embargo, no deja

de ser injusto desde la perspectiva

histórica: víctima de un ataque

cardíaco, moría Pedro Henríquez Ureña en el tren que lo llevaba a

La Plata. José Luis Martínez evoca una imagen muy triste de la difícil

vida que llevaba este hombre a sus

casi sesenta y dos años. Debido

a una ley argentina que prohibía a los extranjeros la titularidad

en las cátedras, Henríquez Ureña sólo pudo ser profesor suplente

en la Universidad de La Plata. Desde

que llegó a Sudamérica en 1924,

impartió clases en secundaria y se vio obligado a conservarlas por

el resto de su vida para completar

la manutención de su familia.

Pese a las numerosas asignaturas y

a los penosos deberes que se desprenden de la actividad docente (revisión

de tareas, controles de lectura, evaluaciones periódicas, preparación

de temas…), mantuvo una febril

actividad intelectual: investigaciones

sobre los más variados temas

de literatura, historia, filología, lingüística, folklore; brillantes

ensayos, conferencias, periodismo,

nutrida correspondencia, eventos sociales, su cuidadoso trabajo en

la editorial Losada. Sumada a todo esto la terrible incomodidad de

viajar obligadamente varias veces a la semana desde La Plata a Buenos

Aires para cumplir con sus clases de secundaria, nos hacen comprensible

su trágica muerte: “el trabajar

cansa”, diríamos parodiando con humor negro el inevitable tópico

de Cesare Pavesse. Pero lo que no podemos

aceptar es que un hombre de esta enorme estatura intelectual, de

esta gran calidad humana, haya muerto lejos, no ya de su país, en

el que explicablemente no pudo permanecer entre 1931 y 1933 debido

a la naciente dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, sino de México,

cuya intelectualidad necesitaba tanto de su rigurosa guía: que siguiera

siendo el Alción

de este brillante grupo de estrellas

que formaron las bases de nuestra cultura en el siglo XX. (2) ¿No

es, por lo menos, deplorable que, habiendo

sido un personaje tan importante, lo alcanzara la muerte cuando la

vida aún no lo recompensaba,

aunque sea ofreciéndole una forma más tranquila de obtener su elemental

sustento de cada día? ¿A quién culpar de esta muerte apresurada por

la injusticia? ¿A Argentina o a México? Ernesto Sábato dijo una frase

epigramática que revela un remordimiento tan enorme que nos alcanza

también a nosotros los mexicanos: “Maravilloso hombre que fue tratado

tan mal en este país como si hubiera sido argentino”.

|

José Luis Martínez, quien recuerda las palabras de Sábato,

sólo dice que, con motivo de diversos “conflictos en la Universidad

Nacional”, debió salir de México luego de que perdiera sus

puestos como director de la Escuela para Extranjeros y Jefe del Departamento

de Intercambio Académico y trabajara una breve temporada como director

de Educación en el estado de Puebla. Pero no agrega ningún otro

dato que nos permita entender los motivos precisos que obligaron a Pedro Henríquez

Ureña a dejar el país. En realidad no se necesita mucha imaginación

para reconstruir los hechos de aquellos primeros y turbulentos años veintes.

Aun cuando ya había transcurrido la etapa armada de la Revolución,

faltaba recorrer una dilatada fase de asentamiento entre los diversos bloques

de poder que se acomodaban en su sitio, o se afanaban por acomodarse en el que

creían que era su sitio. Los codazos, empujones y patadas bajo la mesa –necesarios

para conseguir el equilibrio– se concretaban en el crudo realismo de los

pronunciamientos, las rebeliones que no prosperaban del todo, los bandazos más

insólitos, las traiciones menos esperadas, los asesinatos siempre lamentables,

las amenazas y, especialmente, el clima de angustia para los seres inermes a

quienes la suerte había colocado inexorablemente en una facción,

y cuya naturaleza les permitía sólo comprender las modestas parcelas

de su trabajo pero no descifrar los altos designios que les deparaba la política.

Henríquez Ureña, en su calidad de extranjero y de hombre poco malicioso

para prever que en el terreno político la apatía puede ser tan

peligrosa como el radicalismo de facción, no se percató de que

los acontecimientos lo llevarían muy pronto hasta el bando de los enemigos.

No cometió ningún error, simplemente decidió, a los treinta

y nueve años de edad, contraer matrimonio con Isabel, la hermana de Vicente

Lombardo Toledano. Este político, reconocido y cuestionado intelectual

de izquierda, primero secuaz de Morones y luego dirigente de la central obrera

durante el régimen de Cárdenas, se habría de enfrentar al

ministro de Educación, José Vasconcelos, el mismo que había

traído de regreso a México a Henríquez Ureña, apenas

dos años antes. En aquel momento, ni Morones ni Lombardo estaban a la

altura de Vasconcelos, pero eran piezas claves del callismo y actuaban a la sombra

del presidente Obregón. El propio Vasconcelos, en El Desastre,

con esa enorme capacidad literaria que tuvo para rehacer la historia de los acontecimientos

en favor de su imagen, nos da una versión de los hechos que conviene recordar

aquí. Como sabemos, cuando se hubo aprobado el proyecto de formar un ministerio

de Educación que estaría a cargo de Vasconcelos, la rectoría

de la Universidad quedó en manos de Antonio Caso quien

| ni daba órdenes ni nunca las

había dado, y eso era lo grave. Su posición

de rector la servía muy decorosamente; más

aún: ceremoniosamente. Nadie como él para

decir un discurso académico y para presidir un

cónclave literario; pero sus capacidades administrativas

eran nulas y no se dejaba ayudar. Rodeado de pequeños

aduladores que le incitaban a los celos conmigo, lentamente

nuestras relaciones amistosas se fueron agriando. Para

no romper con él me había retirado de la

Dirección de la Preparatoria, y de común

acuerdo habíamos designado director a un favorecido

de Caso: el señor Lombardo Toledano. Tiene Caso

la debilidad de los parientes. A Lombardo lo recomendó porque

un hermano de Caso había contraído matrimonio

con una de las hermanas de Lombardo. Otra hermana de

Lombardo estaba para casarse con Pedro Henríquez

Ureña, que tenía también influencia

en el Ministerio. Creí, pues, que el ingreso de

Lombardo a la Dirección de la Preparatoria conciliaría

intereses, me uniría de nuevo con mis colaboradores

de primera categoría: Caso y Henríquez

Ureña. |

|

|

Es necesario explicar varios sucesos que nos permitan admitir con cautela la

versión de Vasconcelos. El ministro de Educación era, como sabemos,

un hombre arbitrario. Y lo prueba el hecho de que estando vacante la dirección

de la Preparatoria, él mismo se haya propuesto dirigirla sin tomar en

cuenta la opinión del rector Antonio Caso y aprovechando su autoridad

como ministro de Educación. Era éste un momento en el que, como

dice Vasconcelos, “la farsa callista de la autonomía universitaria” no

se había concretado y era el secretario de Educación quien nombraba

al rector y a los funcionarios más importantes. También es verdad,

pues lo dice el propio Vasconcelos, que todas esas decisiones que debían

pasar por los consejos, las asambleas y demás mecanismos de la democracia

académica le aburrían sobremanera. Él terminaba haciendo

lo que tenía pensado y acudía a estos organismos de vez en cuando

para llenar las formas.

Así, podemos comprender que Caso se incomodara. Uno de sus directores

era nada menos que el ministro de Educación a quien él no podía

dar órdenes. “Deme sus órdenes –le decía Vasconcelos

con el riguroso tratamiento de ‘usted’ que nunca dejaron–,

que yo las obedeceré como director, no como ministro”. Era absurda

la postura del Ministro. Lejos de resolver algo, la medida de Vasconcelos al

hacerse director de la Preparatoria descompuso más la maltrecha armonía

de las partes que conformaban el sector educativo en el régimen obregonista.

Por fin, se acordó nombrar a Lombardo. Éste tuvo que renunciar

a un pequeño puesto en el gobierno del Distrito Federal. Para “compensarlo” –narra

otra vez Vasconcelos– “lo autorizamos para que habitara con su familia

un departamento interior del edificio de la Preparatoria”.

| Lo primero que hizo Lombardo fue resucitar

unas circulares giradas en la época de mi gestión

como rector, en las que se recomendaba a los estudiantes

el acercamiento a los obreros, la unión de estudiantes

y obreros un poco a la rusa. De las cosas buenas del

sovietismo fui el primer imitador mexicano. Pero Lombardo

no recogió el antecedente de su propio jefe; se

presentó como iniciador de la acción universitaria

entre los obreros. Y empezaron en la Preparatoria las

juntas políticas y los discursos radicaloides.

Lombardo procedía de un seminario poblano; su

educación había sido católica y

había sido, además, un buen auxiliar de

la administración de Victoriano Huerta cuando

la militarización de la Preparatoria. Su nuevo

celo lo atribuíamos al deseo de borrar su pasado.

Pero la Preparatoria comenzó a convertirse en

centro de agitaciones, dirigida desde la crom, en donde

Lombardo hacía méritos. |

|

El resultado en poco tiempo, como era de esperarse, fue atroz. En uno de los

paros estudiantiles, varios jóvenes descontentos con la intervención

directa de Vasconcelos en la Preparatoria, estuvieron a punto de lincharlo. Su

rotunda negativa a la discusión topó con la muralla de aquellos

estudiantes alborotados que, sin saberlo, eran parte de la lucha por el poder

entre Calles y De la Huerta. Pero también eran parte de una pugna por

democratizar las estructuras universitarias –y esto no lo entendía

Vasconcelos porque estaban de por medio las propuestas de un socialismo sarampionoso

que al cabo redirigiría magistralmente Cárdenas para alejar la

sombra de Calles. Lo importante para nosotros es que, en esta tormenta política,

quedaron en medio Henríquez Ureña y los hermanos Caso. El cese

de Lombardo como director y de Alfonso Caso como profesor, conllevó la

renuncia de Antonio Caso como rector de la Universidad. Sin embargo, no es ésta

la cara de la moneda que nos interesa sino la decisión familiar que obligaba

a Henríquez Ureña a seguirlo; ¿podríamos entender

entonces la incómoda postura del intelectual dominicano?

Permaneció en sus puestos aunque sería por muy poco tiempo. Vasconcelos

narra con una evidente inclinación hacia su propia causa los hechos que

vinieron después.

| Pues mis relaciones con Henríquez

Ureña también se habían enturbiado.

Por deseos suyos lo llevé a la excursión

diplomática de la América del Sur. Este

viaje le sirvió para entablar relaciones con las

universidades argentinas. Proyectaba desde entonces establecerse

en Sudamérica, porque los periódicos de

la capital de México lo molestaban bajamente;

le criticaban su nacionalidad dominicana, su tipo amulatado,

su carácter atrabiliario, nervioso. Aunque su

capacidad nunca se la pudieron negar. |

Y varias veces le había dicho:

–No hagas caso de lo que diga esa gentuza

de los diarios; todos ellos fueron huertistas; después,

carrancistas; están siempre con todo lo más

puerco, si se trata de gobiernos de fuerza; necesitan

del látigo. En cambio, atacaron a Madero y nos

atacan a nosotros porque no nos ocupamos de ellos.

–Pero

en el ánimo de Pedro había algo más

que susceptibilidad por los ataques de prensa. Me lo

descubrió él mismo; le molestaban mis éxitos.

Acababa de salir una edición madrileña

de un viejo libro mío que no me importaba: los Estudios

indostánicos; por su parte, Blanco Fombona,

también de Madrid, me había pedido autorización

para una edición española del Prometeo

vencedor y otros ensayos. Comentando estas ediciones,

Pedro me dijo:

–¿Y tú crees que te

publican todo eso porque eres escritor...? Te lo publican

porque eres ministro. |

Respondí:

–Quizás tengas razón,

Pedro; no me interesa ser o no escritor; en resumen en

lo mundano, lo único que me interesa es ganar

el pan de mis hijos, y eso puedo hacerlo porque sé trabajar.

–Bueno,

bueno; pero no te creas que eres escritor; no sabes escribir;

son muy malos tus libros... |

Y al rato:

–También

esto del Ministerio, no creas que lo estás haciendo

bien; eres muy arbitrario...

–Yo

comprendo que quizás les resulte a ustedes, a Caso,

a ti, un poco molesto. ¡Un compañero que de

pronto les resulta jefe, y lo que es peor, jefe de la intelectualidad

del país! Pero ¿qué quieres?, alguno

había de ser; y ¿acaso no es mejor que el

puesto directivo lo tenga un amigo de ustedes, y no un

enemigo? En el caso particular tuyo, debo reconocer que

tengo sobre ti una ventaja en este medio; la ventaja es

que soy del país. ¿Por qué no te haces

tú mexicano? Y si no quieres hacerte mexicano porque

tu país es pequeño y no te resuelves a dejarlo,

entonces renuncia a toda ambición política;

dedícate a la literatura. Si tienes ambición

política, vete a tu país y allí serás

en seguida ministro, lo mismo que yo. |

Sabemos que esa acusación de aprovechar la gira para contactarse con las

universidades argentinas es absurda, pero acabó por descomponer la maltrecha

amistad que había entre Vasconcelos y Henríquez Ureña. Otra

arbitrariedad vasconceliana, un incidente sin importancia (Vasconcelos mandó encerrar

en el barco de la delegación mexicana a un deportista que pretendía

exhibir el típico traje de charro en un desfile protocolario que se celebraría

en Río de Janeiro) provocó una airada protesta del dominicano.

Sigamos la narración de Vasconcelos:

–Arréstelo –le

dije– esta noche, cuando se presente a dormir,

y téngalo preso los días de las ceremonias

con desfiles.

Así se

hizo, con gran enojo de Pedro, que llegó a las dos

de la mañana a mi hotel, se metió adonde

dormía yo, forzando antes el sueño de Julio

Torri, que ocupaba la habitación contigua. Y paseándose

por el cuarto, me amenazó, me vilependió...

...Lo dejé desahogarse sin decir palabra; luego,

así que hizo una pausa, rogué:

–Mira, Pedro: tú mañana te puedes levantar

a cualquier hora; pero yo tengo que estar ya de frac y

desayunado, a las diez; así es que te suplico que

me dejes dormir.

Y dando media vuelta en la cama, volví la almohada.

Julio Torri, que había presenciado toda la escena,

sacó a Pedro de la alcoba; luego regresó y

me dijo:

–Admiro

tu paciencia, Pepe. (3) |

|

|

Nosotros sabemos que Vasconcelos ha deformado la escena aprovechando la incapacidad

de que hizo gala unas páginas antes para la vida social. Se dormía

temprano y también se levantaba muy temprano. Pero no le era imposible

desvelarse como él presume. Sabemos, por sus propias notas, del amor platónico

con una actriz y de las dilatadísimas charlas cortadas por el amanecer.

Muchos años después, de manera indirecta, al hacer una evocación

de la generosidad con que Henríquez Ureña corregía los textos

de quienes buscaban su consejo, Julio Torri desmintió el relato vasconceliano

que lo implicaba como testigo:

| Era de una bondad inagotable. Éste

me parece uno de sus rasgos característicos. A

menudo ocurrían sus amigos a leerle manuscritos

y a consultarle aun en horas que todos dedicamos al sueño.

Medio dormido, vencido por el cansancio, pero siempre

benévolo y cordial, aprobaba o hacía objeciones,

entre ronquidos. Si el desconsiderado amenazaba con irse

y volver al siguiente día, Pedro aclaraba, siempre

con los párpados cerrados y entre dos sueños: –Sigue

leyendo, no estoy dormido. (4) |

Había intereses aún más mezquinos que urgían a Pedro

Henríquez Ureña para salir de México. Una pugna entre el

grupo de Torres Bodet y el que comandaba el poeta nicaragüense Salomón

de la Selva a quien apoyaba el dominicano. La hostilidad del joven secretario

de Vasconcelos no era un elemento despreciable y debió contribuir también

para que, a mediados de 1924, con una hija mexicana recién nacida, Henríquez

Ureña dejara México para siempre.

Terminado el periodo de Lázaro Cárdenas, su cuñado Vicente

Lombardo Toledano sería enfriado lentamente. En la central obrera lo relevarían

Fernando Amilpa y Fidel Velázquez. Su partido político, al igual

que su reputación personal, sufrirían descalabro tras descalabro

en el régimen de Ávila Camacho. De nada le valieron los patéticos

intentos de reconciliación que intentó desde la época de

Miguel Alemán. Su estrella permaneció encendida débilmente

hasta los tiempos de Díaz Ordaz. Al parecer, nunca pudo hacer nada por

Henríquez Ureña, ni siquiera desagraviarlo de las maledicencias

de Vasconcelos.

Inserción en Imágenes: 10.06.09

Foto de portal: Pedro Henríquez Urena y José Vasconcelos.

|